「都市計画区域外」と聞いて、すぐにイメージできる方は少ないかもしれません。不動産業界や建築業界に携わっている方であれば馴染みのある言葉ですが、一般の方にとっては、少し専門的で分かりづらい印象があるかもしれません。

しかし、実は日本の国土の約7割以上が「都市計画区域外」に該当しており、地方や郊外で土地を探している方にとっては、避けて通れないテーマです。

タイトルにあるとおり、「都市計画区域外の土地を買っても大丈夫?」かどうかは、土地の利用目的によります。

- 建築をするのか、しないのか

- 建築をするのであれば、どのような建物を建てるのか

後ほど説明しますが、メリットの一つとして、都市計画区域外の土地は安価ということがありますが、この点のみに注目して、どのような土地利用ができるのかを十分に調べないまま購入してしまうと、後で、こんな筈ではなかった、ということにもなりかねません。

この記事では、都市計画区域外の土地とは何か、どのような規制があるのか、購入する際のメリット・デメリット、そして注意点について、わかりやすく解説していきます。

この記事を読んでわかること

- 都市計画区域外の定義と日本に占める割合

- 区域外での建築可否と規制の特徴

- メリット(価格の安さ・建築自由度・自然環境)

- デメリット(インフラ不足・追加コスト・資産価値低下)

- 購入時の注意点(法令確認・インフラ整備・地盤調査)

都市計画区法を理解しよう

「都市計画区域外」について理解するためには、「都市計画法」の最低限の理解が必要となります。

なぜなら、「都市計画区域外」は「都市計画法」で定められたものだからです。

以下、都市計画法の概要を丁寧に解説します。

都市計画法の目的と意義

都市計画法は、国や地方自治体が、都市やその周辺地域の健全な発展や整備、住民の生活の質の向上を目的として、土地利用や都市施設の配置、インフラ開発などを計画的かつ秩序立てて推進するための法律です。

無秩序な開発や土地利用が進むと、渋滞や災害リスクの増大、住環境の悪化など多くの社会問題が発生します。そうした問題を未然に防ぎ、長期的な視点で快適かつ安全な都市空間をつくるために、都市計画法は制定されました。

都市計画法の具体的な内容

都市計画法は、都市の発展段階や将来的な人口増加、産業の発展、環境保全など様々な要素を考慮し、土地の用途や建物の配置、交通インフラの整備計画などを定めています。

例えば、住宅地域、商業地域、工業地域などといった用途地域の指定や、公園・道路・下水道といった都市施設の導入計画が挙げられます。これにより、住宅と工場が混在して騒音や公害が発生したり、生活道路に大型車が頻繁に通るなど、住民の安全や快適さを損なう事態を防ぎます。

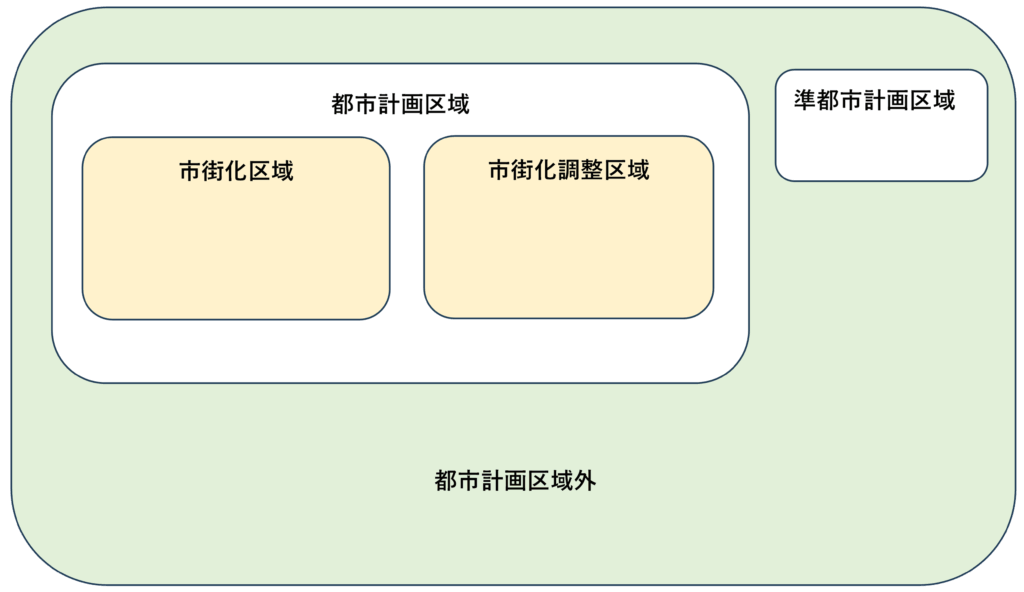

都市計画区域、準都市計画区域、都市計画区域外

都市計画法では、日本全国の土地を大きく「都市計画区域」「準都市計画区域」「都市計画区域外」に分けています。

都市計画区域

都市として整備・開発・保全が必要な区域。人口密集地やその周辺が中心で、多くの都市施設や用途地域が設定されています。

準都市計画区域

都市計画区域には該当しないものの、建築や土地利用の動きがあり、将来的な都市化が見込まれる区域。主に都市周辺部や主要道路沿い、観光地などで指定されます。

都市計画区域外

都市計画区域にも準都市計画区域にも指定されていない土地で、山間部や農村部、離島などが多いのが特徴です。

都市計画区域、準都市計画区域、都市計画区域外のまとめ

都市計画区域、準都市計画区域、都市計画区域外について整理しますと、以下のとおりとなります。

| 都市計画区域 | 一体の都市として総合的に整備し、開発し、及び保全する必要がある区域。 市街化区域と市街化調整区域の区分を定めることが出来る |

| 準都市計画区域 | 都市計画区域の指定がない区域であっても、相当数の建築物等の建築又はこれらの敷地の造成が現に行われていたり、または将来行われると見込まれる区域で、そのまま土地利用を整序し、又は環境を保全するための措置を講ずることなく放置すれば、将来における一体の都市としての整備、開発及び保全に支障が生じるおそれがあると認められる一定の区域を、準都市計画区域として指定することができる |

全ての土地を「都市計画区域」と「準都市計画区域」に指定する訳ではありませんので、どちらにも指定されなかった地域が、「都市計画区域外」となります。

都市計画区域のさらに細かい分類

「都市計画区域外」について説明する本ブログでは、直接関係のない内容となりますが、都市計画法の理解を深めるために、都市計画区域について、もう少し説明させて下さい。

都市計画区域は、都市の発展段階や用途に応じて、さらに以下のように細分化されます。

市街化区域

すでに都市として発展している、もしくは今後10年以内に計画的に市街化を進める地域。住宅や商業施設、公共インフラの整備が積極的に行われます。

市街化調整区域

市街地化を抑制したい地域。農地や自然環境の保全を目的とし、原則として新しい建物の建築は厳しく制限されます。ただし、例外的に許可を得て住宅や施設の建築が行われることもあります。

非線引き区域

市街化区域および市街化調整区域の区分を明確にせず、両者の要素を持つ区域。地方都市や人口減少地域で多く見られます。

| 市街化区域 | すでに市街地を形成している区域及びおおむね10年以内に優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域 |

| 市街化調整区域 | 市街化を抑制すべき区域 |

区域ごとの規制の違い

各区域ごとに、土地利用や建築に関する規制の内容が大きく異なるのが特徴です。区域のイメージとして、下図を参考にして下さい。

都市計画区域内であれば、建物の用途や高さ、敷地面積、景観への配慮など、詳細なルールが設けられており、開発や建築には行政の許可や届出が必要なケースがほとんどです。

一方、都市計画区域外や準都市計画区域では、こうした規制が比較的緩やかになりますが、その分、将来的なインフラ整備や行政サービスの提供が限定的になるリスクもあります。

このように、都市計画法は国全体の土地利用を調整し、健全な都市発展と住民の快適な生活を守るための根幹を成す法律です。

土地を購入したり、建物を建てたりする場合には、まずそのエリアがどの区域に該当するのかを確認し、区域ごとに異なる規制や利点、リスクを十分に理解しておくことが非常に重要です。

都市計画区域外の土地はどれくらいあるのか?

都市計画区域外とは、先のとおり都市計画区域にも準都市計画区域にも該当しない区域のことであり、日本における土地利用の大部分を占めています。

都市化が進んでいる地域や主要交通網に隣接するエリアは、一般的に都市計画区域や準都市計画区域に指定されていますが、それ以外の地域、特に山間部や丘陵地、広大な農地、離島などは都市計画区域外に分類されることがほとんどです。

令和5年10月1日現在、日本の国土面積は約377,975平方キロメートルに及びます。

この広大な国土のうち、都市計画区域は約102,851平方キロメートル、準都市計画区域は約662平方キロメートルとされています。都市計画区域と準都市計画区域を合わせると、約103,513平方キロメートルとなり、総国土面積の約27.4%に相当します。

逆に言えば、日本の国土の実に72.6%、面積にして約274,462平方キロメートルが都市計画区域外ということになります。

都市計画区域外の土地は、都市としての整備やインフラの拡充が予定されていないため、土地利用の規制が比較的緩やかなのが特徴です。

一方で、都市から離れている分、交通インフラや水道・ガスといったライフラインは十分に整っていないケースも多く、行政サービスの提供や開発計画も限定的となりがちです。

都市計画区域外で建築はできるのか?

結論から述べると、都市計画区域外であっても建築は可能ですが、その際にはいくつか重要なポイントや注意事項があります。

一般的に、都市計画区域外では、都市計画区域及び準都市計画区域と比較すると建築の自由度が高いです。

例えば、都市計画区域内では建築不可能な建物であっても、都市計画区域外では建築が可能となる場合があります。

都市計画法による制限

まず、都市計画法について説明します。

都市計画区域内の内、市街化区域では、1,000㎡(三大都市圏の規制市街地、均衡整備地帯等は500㎡)以上の開発行為を行う場合には、都道府県知事、政令指定都市の長等の許可が必要となります。

開発行為は専門用語となりますので、少し難しいかもしれませんが、大きな土地に道路を作って宅地分譲したりすることだと考えてもらって大丈夫です。

この許可ですが、都市計画区域外では、1ha以上の場合に許可が必要となり、都市計画区域内と比較すると随分と緩和されています。

建築基準法

次に、建築基準法についてです。

建築基準法の規制はさまざまありますが、例えば、用途地域の指定と接道義務について説明します。

用途地域

都市計画区域内では、用途地域が指定されます。用途地域というのは、第1種低層住居専用地域や商業地域、工業地域などです。

この用途地域が定められると、用途地域で定められた以外の用途・規模の建物は建築が不可能となります。

例えば、第1種低層住居専用地域では、低層住居のための地域となるので、ホテルや工場などは建築出来ません。

都市計画区域外では、この用途地域は定められないため、どのような建物も建築可能となります。

これはメリットでもあり、デメリットでもあります。

都市計画区域外に居住目的で土地を購入し、家を建築したとします。

しかし、後日、隣に工場が建ってしまうこともあるので、これはリスクとなります。

接道義務

建築基準法について、もう一つ触れたいことがあります。

都市計画区域外では「建築基準法上の道路」に接していなくても建築が可能です。

都市計画区域内では、建物を建てる際に4メートル以上の道路に2メートル以上接している必要がありますが、区域外ではこの「接道義務」が原則として適用されません。

そのため、農地や山林など道路から離れた場所でも建築が実現できます。

ただし、道路に面していない土地では、工事車両や日常の出入りに支障が出る場合があり、現実的な利用計画やインフラの整備計画も重要になります。

その他の法令

以上、一般的には、都市計画区域外では、建築の自由度が高いですが、地域によっては独自条例や規制が設定されている場合もあります。

たとえば、自然公園法や森林法、水源地保全条例、景観条例など、特定の地域環境を守るための法令が存在します。

特に、保安林や保護水源区域などでは、建築そのものが制限されたり、自治体への事前協議や許可が必要とされるケースも少なくありません。

法令以外にも注意(インフラ面)

インフラ面でも注意が必要です。都市計画区域外はインフラの整備が遅れていることが多く、水道や下水道、都市ガス、電気、インターネット回線などが十分に整っていない場合があります。

たとえば、井戸水や浄化槽の設置、プロパンガスや独自の発電機の利用など、自己責任でライフラインを確保する必要が生じることもあります。雨水や生活排水の処理についても、地域ルールや条例に従う必要があるでしょう。

このように、都市計画区域外での建築は、都市部に比べて自由度が高く、多様な用途やデザインの建物を実現できる反面、建築基準法やその他の諸法令、インフラ整備状況など、多方面に配慮して計画を立てることが求められます。

特に、将来的な土地利用や周囲の自然・地域社会への影響も踏まえ、慎重に検討を重ねることが重要です。

都市計画区域外のメリットとデメリット

都市計画区域外の建築を含めた土地利用について、説明させていただきましたが、続いて、都市計画区域外のメリットとデメリットについてみていきます。

メリット

土地価格が安い

都市計画区域外の土地は、都市部やその周辺に比べて圧倒的に土地価格が抑えられているケースが多いです。

これは、住宅地や商業地としての人気が都市計画区域に集中しているためです。

反対に、都市計画区域外の土地は、人気はあまりないので、投資金額を抑えて広大な敷地を確保したい場合や、資金に余裕のない個人や団体でも購入しやすいという大きな利点があります。

たとえば、同じ面積の土地であっても、都市計画区域内では価格が数千万円~数億円規模になるのに対し、区域外なら数百万円、あるいは、数十万円で取得できることも珍しくありません。

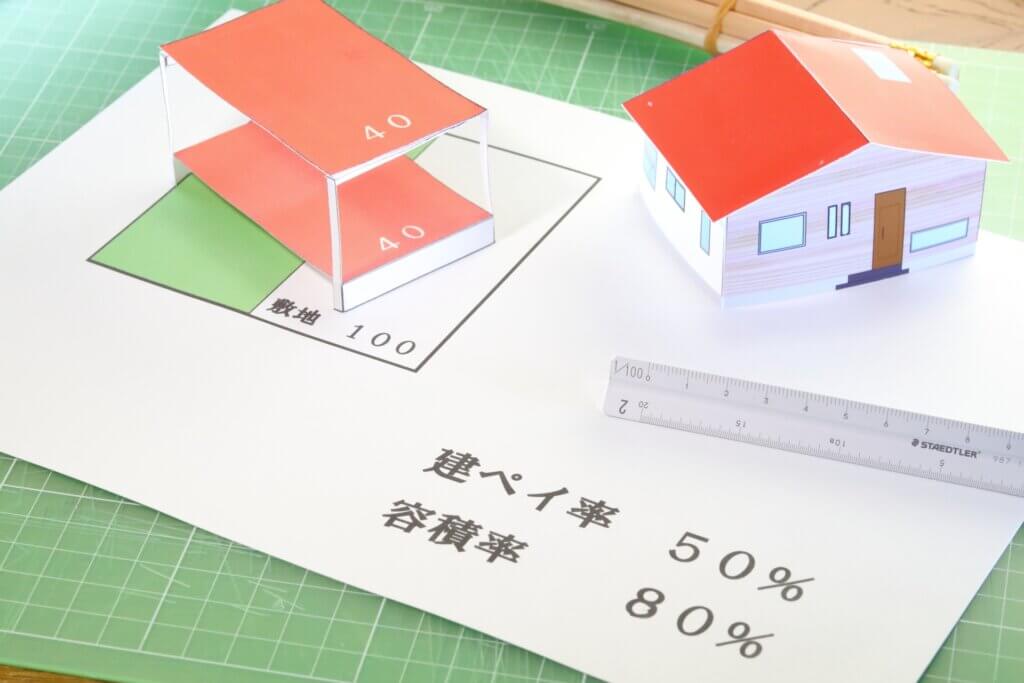

建築の自由度が高い

都市計画区域外では、用途地域や建ぺい率、容積率、建築物の高さ制限といった規制が原則として設けられていません。

そのため、住宅・店舗・工場・倉庫・アトリエ・農産加工施設・イベントスペースなど、幅広い用途の建物を一つの敷地に柔軟に組み合わせて建設することが可能です。

例えば、建築主の発想次第で、母屋の隣に小さなカフェや直売所を併設したり、趣味のガレージや工房、宿泊施設、動物飼育スペースなども自由にレイアウトできます。

また、外観デザインや色彩、建築資材の選択なども制限が少なく、理想の住まいや施設を実現しやすい環境です。

自然環境に恵まれている

都市計画区域外の多くは田園地帯、山間部、湖畔、海沿いなど、豊かな自然環境に囲まれた立地が多く見られます。

そのため、四季折々の景色や新鮮な空気、静けさ、満天の星空、広い庭や畑が楽しめるなど、都市部では得難い贅沢な環境を日常に取り入れることができます。

家庭菜園や果樹園、ハーブガーデン、動物の飼育、アウトドアアクティビティの拠点など、自然と密接に関わるライフスタイルを実現できるため、近年では移住や二拠点生活、ワーケーション、自然体験を重視する人々から高い注目を集めています。さらに、エコツーリズムや教育旅行、自然体験型宿泊などの事業展開にも適したエリアです。

デメリット

インフラ整備が不十分

都市計画区域外の土地では、上下水道、都市ガス、公共電力、公共道路などのインフラが十分に整備されていない場合が多々あります。

道路

特に山間部や農村部では、公道までのアクセスが悪く、現地まで車で入るための道を自費で整備しなければならないケースもあります。

上下水道

上下水道が引かれていない場合は、井戸の掘削や雨水タンクの設置、浄化槽や簡易水洗トイレの導入が必要となり、初期投資や維持管理の手間が発生します。

都市ガス

都市ガスの供給がない場合はプロパンガスや薪ストーブ、オール電化などで対応することになります。

インターネット回線

また、インターネット回線についても、光回線や高速モバイル回線の提供エリア外である場合があり、通信環境の確保には工夫や追加費用が必要です。

建築に追加コストがかかる

都市計画区域外での建築では、インフラ整備に伴う費用が大きな負担となる場合があります。

特に、敷地内に道路を新設したり、電柱を延長して電気を引き込んだり、給排水管や下水路を自費で整備する必要がある場合、都市部の建築に比べて数十万円から数百万円単位でコストアップすることが一般的です。

また、建築確認申請や各種法令に基づく手続きに関しても、自治体ごとの運用や現地調査などで時間と費用がかかることがあります。

さらに、自己所有の土地であっても、周辺環境や地盤の問題、アクセス道路の状況次第では、予定通りの建築が難しくなる可能性も考慮する必要があります。

資産価値や流動性が低い

都市計画区域外の土地は、一般的に市場での需要が限定的なため、購入後の資産価値が上がりにくい傾向があります。将来的に土地や建物を売却する際、なかなか買い手が見つからなかったり、購入時よりも大幅に安い価格でしか売れないケースも多く見られます。

また、都市部に比べて人口減少や高齢化が進行している地域も多いため、不動産としての流動性が低く、相続や事業承継、投資目的での取得には慎重な検討が必要です。

特に、地価の上昇が期待できない場所では、長期的な視点での土地活用計画や、将来の利活用方法、維持管理費用の見積もりなど、リスクとリターンをしっかりと見極めることが求められます。

都市計画区域外の土地を購入する際の注意点

都市計画区域外の土地を購入・活用しようとする際には、都市計画区域内とは異なるさまざまなリスクや課題が存在します。理想の暮らしや事業を実現するためには、事前の十分な調査と入念な準備が不可欠です。

ここでは、購入検討時から建築計画、実際の利用に至るまでの重要な注意点やポイントをより具体的に解説します。

建築可能かどうかの事前確認

建築を目的としないのであれば、気にする必要はありませんが、そうでなければ、予定する建物が建築可能かどうかを事前に確認しておくことが重要です。

先のとおり、都市計画区域外は接道義務がないため、一般的には、自由に建物が建築出来ますが、この後説明する自然公園法などの制限により、建築が不可となったり、用途や規模などの制限を受けることがあります。

また、接道義務がないといっても、工事車両などが進入できるかどうかなどもチェックしておかなければなりません。山林や農地の奥地などの場合、進入路がなければ、新たに道路を造成する必要があるため、多額の費用が発生する可能性があります。

他法令の規制を調べる

都市計画区域外でも、次のような各種法令による規制が適用されていることがあります。

特に以下の法律に該当する場合、建築や土地利用に大きな制約がかかるため、自治体窓口あるいは管轄官庁に必ず確認しましょう。

特に、自然公園法には注意が必要です。

自然公園法

国立・国定・県立公園内やその隣接地では、建物の高さ・外観・用途等に厳しい制限が設けられていることがあります。許可申請や追加の手続きも必要です。

農地法

農地(田・畑)は宅地や事業用地への転用が原則禁止されており、転用する場合には市町村農業委員会または都道府県知事の許可が不可欠です。転用が認められないケースも少なくありません。

景観法

歴史的景観や自然景観を保護するため、建物の高さや色彩、看板の設置などに制限があるエリアもあります。

土砂災害防止法・河川法

土砂災害特別警戒区域や河川敷付近の土地では、新築や大規模リフォームに制限が生じることもあります。災害リスクや安全対策にも十分配慮が必要です。

こうした規制は土地の用途や規模によって異なるため、土地の登記簿や公図、自治体の都市計画課などで詳細情報を取得しましょう。

インフラの有無と整備にかかる費用の見積もり

都市計画区域外では、上下水道や電気、ガス、インターネットといった社会インフラが整備されていないケースが多々あります。水道が未整備の場合は、自費で井戸を掘削したり、雨水を貯めるタンクを設置する必要があり、数十万~数百万円程度の初期投資が必要です。下水道がない場合は浄化槽や簡易水洗トイレを設置しますが、これも工事費・維持費が発生します。

電気についても、最寄りの電柱まで距離がある場合は電柱の延長や配線工事が必要となり、距離や地形によっては多大な費用がかかります。

ガスは都市ガスの供給エリア外であればプロパンガスを導入したり、薪ストーブやオール電化で対応するケースが一般的です。インターネット回線も、ADSLや光回線が未対応エリアの場合は、モバイル回線や衛星インターネットを検討しますが、通信速度や安定性、コスト面の確認が不可欠です。

こうしたインフラ整備費用は、土地の立地や既存設備の有無によって大きく異なります。購入前に現地で状況を確認し、見積もりを出してもらいましょう。

また、寒い地域では、冬場の積雪や凍結といった自然条件も考慮し、給排水の凍結対策や発電機の用意など、ライフラインの確保に万全を期す必要があります。

地盤や周辺環境の調査

自然豊かな立地は魅力ですが、地盤や気候、周辺環境にも注意が必要です。

山間部や川沿いの土地は、地盤が軟弱だったり、土砂災害や洪水のリスクが高い場所もあります。地盤調査やハザードマップの確認は必須です。

また、動物被害(シカ・イノシシ・クマなど)や雑草の繁茂、近隣の農作業による騒音や臭いなど、田舎ならではの生活環境にも目を向けましょう。

維持管理・将来的な活用の見通し

都市計画区域外の土地は流動性が低く、売却や賃貸が難しい場合も多いため、長期的な活用計画が重要です。

自分や家族だけでなく、将来的に相続や事業承継を見据えて、維持管理費や活用方法、売却時のリスクも考慮しましょう。

定期的な草刈り、建物のメンテナンス、インフラの点検など、管理にかかる手間とコストも把握しておくと安心です。

まとめ

都市計画区域外の土地の購入・活用には、都市部では想像しにくい多様な課題があります。建築・インフラ・法令・地盤・環境・資産価値など多角的に検討し、専門家への相談や現地調査を通じて、失敗しない土地選びを心がけましょう。

どんな人に都市計画区域外の土地は向いているか?

都市計画区域外の土地は、都市部とは異なる生活や価値観を求める方々に特におすすめです。以下のような具体的なニーズやライフスタイルを持つ方に適しています。

まず、自然の中でのびのびとした暮らしを実現したい方には最適です。周囲には田畑や森林が広がっているため、四季折々の風景を楽しみながら、ゆったりとした時間を過ごすことができます。鳥のさえずりや川のせせらぎを身近に感じ、都市の喧騒から離れた静かな環境で、自分だけの理想の住まいを設計することが可能です。また、地元の農産物を活かした家庭菜園やガーデニングがしやすく、ペットや動物たちと過ごすための広いスペースも確保できます。田舎暮らしやセカンドハウスを検討している方には、自然と共生する贅沢な生活が待っています。

次に、自給自足やオフグリッド生活を目指す方にとっても、都市計画区域外の土地は大きな可能性を秘めています。太陽光発電や井戸水の利用、薪ストーブによる暖房など、インフラに頼らずに生活を成り立たせる工夫がしやすい点が特徴です。無農薬の野菜や果樹を育て、養鶏や養蜂などにも挑戦できるため、自立したサステナブルな暮らしを実現したい方にとって理想の場所となります。ライフラインの整備状況を自分でコントロールしながら、環境負荷の少ない生活スタイルを追求できるのも大きな魅力です。

さらに、趣味や創作活動の拠点を求めている方にもおすすめです。市街化区域よりも建築や用途の自由度が高いため、キャンプ場やバーベキュー施設、アトリエや工房、音楽スタジオなど、用途に合わせて自由に空間を設計できます。広大な土地を利用して、複数の建物を建てたり、大型のアウトドアイベントやワークショップを定期的に開催することも可能です。仲間や家族と自然を満喫しながら趣味の時間を充実させることができるでしょう。

一方で、日々の生活の利便性や資産価値の安定を重視する方には、都市計画区域内の土地の方が向いている場合もあります。都市計画区域外では、道路や公共交通機関、医療・教育機関などへのアクセスが制限されることがあり、将来的な地価や資産価値の上昇も都市部ほど期待できません。そのため、ご自身のライフスタイルや将来設計と照らし合わせて、慎重に判断することが大切です。

まとめ

都市計画区域外の土地は、都市部とは異なる独自の魅力と特徴を持っていますが、その一方でインフラ整備や生活の利便性など、さまざまな課題も存在しています。

たとえば、上下水道や電力、ガス、通信インフラが整っていない場合には、自ら整備の手配をしなければならないこともあります。井戸や浄化槽、太陽光発電などを導入する必要があるケースも多く、初期費用やメンテナンスの手間も把握しておく必要があります。また、冬季は除雪の必要性や道路の凍結、夏季は雑草の繁茂や害虫対策など、季節ごとに異なる課題に対応できるかも検討材料となるでしょう。

法的な規制についても、市街化調整区域と比べて建築や土地利用の自由度が高いとされていますが、農地転用や開発許可など、自治体ごとに異なるルールが適用される場合があります。そのため、土地購入前には必ず自治体の担当窓口や専門家に相談し、建築可能か、あるいは希望する用途に利用できるかを確認することが不可欠です。

例えば、住宅やセカンドハウス、キャンプ場やアトリエなど、どのような用途で利用可能かを事前によく調査しましょう。

将来的な活用方法についても、自身のライフスタイルや家族構成、年齢や将来の働き方などを考慮し、長期的なプランを立てておくことが大切です。田舎暮らしや自給自足を目指す場合は、畑や果樹園の開墾、家畜の飼育、薪ストーブや井戸の設置により、都市部では味わえない自然豊かな暮らしを実現できます。

一方で、定期的な草刈りや建物の修繕、害獣対策といった維持管理の負担も無視できません。将来的に相続・事業承継を考える場合、土地の流動性や売却の難しさ、固定資産税や管理コストなども踏まえて計画を立てる必要があります。

都市計画区域外の土地を「安いから」「自由に使えるから」といった短絡的な理由だけで購入するのではなく、自身の目的や理想と照らし合わせて慎重に判断することが求められます。現地の見学や周辺環境の確認、専門家への相談を重ねることで、失敗のリスクを最小限に抑え、自分や家族にとって最適な土地選びを実現しましょう。また、将来的なライフスタイルの変化や社会情勢の変動も想定し、柔軟に対応できるよう情報収集と準備を怠らないことが重要です。このように、多角的な視点でじっくりと検討し、納得のいく土地活用を目指してください。