はじめに:無道路地とは?なぜ重要なのか

不動産を購入する際、多くの方が「立地」、「価格」、「広さ」などに目を向けますが、見落としがちなのが「接道」の問題です。

特に「無道路地」と呼ばれる土地は、建築が制限される可能性があるため、注意が必要です。

無道路地というと、名前のとおり道路に全く接していない土地のことを思い浮かべるかもしれません。

もちろん、このような土地も無道路地となります。

しかし、無道路地は、それだけではなく、建築基準法上の「道路」に接していない土地のことも無道路地といいます。

建築基準法上の道路に接していない場合には、見た目には、購入したい土地の前面に道路があるのに、その道路が建築基準法の道路でないばかりに、建築できない、というのは不思議に思われるかもしれません。

ここで一旦、整理しますが、無道路地には、

- 道路に全く接していない土地

- 建築基準法上の道路に接していない土地

の2種類があります。誤解を避けるため、下記に図示します。

ややこしいかもしれませんが、無道路地と言った時、上記の2つがあります。

いずれにしても、建築が制限される、という点では同じになります。

全く道路に接していない土地であれば、建築は難しいということは、感覚的に理解いただけるでしょう。

ですが、前面に道路があるのに、それが建築基準法上の道路でないばかりに建築できない、というのはイメージしづらいかもしれません。

本記事では、この建築基準法上の道路に接しない無道路地の解説をしながら、建築基準法における道路の種類、接道義務、そして例外的に建築が可能となる制度まで、不動産購入が初めての方にも分かりやすく解説していきます。

このブログを読んで分かること

- 無道路地の定義と種類(見た目に道路があっても建築不可の場合あり)

- 建築基準法における道路の6分類と特徴

- 接道義務の内容と建築に必要な条件

- 足立区などの例外制度(協定通路型)による建築可能性

- 購入前に確認すべき重要事項と行政での調査方法

建築基準法における「道路」とは何か

不動産を購入する際に見落とされがちなポイントのひとつが、「その土地が建築基準法上の道路に接しているかどうか」です。

この章では、建築基準法上の道路と接道義務について説明をします。

建築基準法における「道路」

普段私たちが利用している道路は、すべてが建築基準法上の「道路」として認められているわけではありません。

ここを誤解すると、購入した土地に建物が建てられないという事態に陥る可能性があります。

建築基準法では、都市計画区域及び準都市計画区域内において建築物を建てるためには、その敷地が「道路」に2メートル以上接していなければならないと定められています。

この「道路」とは、建築基準法第42条に規定されたもので、単なる通路や私道とは区別されます。

つまり、見た目が道路であっても、法的に「道路」と認められていなければ、建築の条件を満たさないのです。

では、どのような道路が建築基準法上の「道路」として認められるのでしょうか。

代表的なものとしては、国道や都道府県道、市町村道などの公道(42条1項1号)、都市計画や開発事業に基づいて整備された道路(1項2号)、既存の道路で一定の条件を満たすもの(1項3号〜5号)、そして幅員が4メートル未満でも行政が認めた「みなし道路」(2項)などがあります。

都市計画区域か準都市計画区域どうかは都市計画法に基づいて定められており、区役所や市役所で確認することができます。

東京23区はすべて都市計画区域に該当します。

都市計画区域外では

なお、都市計画区域外はこの接道義務は必要ありません。

都市計画区域外では、接道義務を満たさなくても建築することが可能です。

建築基準法の道路の調べ方

また、建築基準法上の道路かどうかを調べるには、建築主事が設置されている行政機関での確認が必要です。

市役所で確認できる場合もありますが、建築主事がいない自治体では、建設事務所や土木事務所などの専門窓口に問い合わせる必要があります。

最近では、インターネットで確認できるところも増えてきました。

このように、「道路」と一口に言っても、建築基準法上の定義に合致しているかどうかで、土地の利用価値が大きく変わります。

土地購入を検討する際には、必ずこの点を確認し、建築の可否を見極めることが重要です。

売買の際には、重要事項説明書で、必ず確認しておきたい事項です。

建築基準法の道路種類一覧と解説

建築基準法では、建築物を建てるためには、その敷地が「道路」に2メートル以上接している必要があります。

この「道路」とは、建築基準法第42条に定められたもので、見た目が道路であっても、建築基準法の道路として認定されていなければ建築不可となる可能性があります。

では、建築基準法上の「道路」にはどのような種類があるのでしょうか。以下に代表的な6つの道路種別を紹介します。

1. 42条1項1号道路(道路法による道路)

国道、都道府県道、市町村道など、道路法に基づいて整備された公道です。

幅員が4メートル以上あることが条件で、最も一般的な「建築可能な道路」と言えます。

2. 42条1項2号道路(法令に基づいて築造された道路)

都市計画道路、区画整理事業による道路、開発道路などが該当します。

こちらも幅員4メートル以上が必要で、行政の許可を得て造成された道路です。

3. 42条1項3号道路(既存道路)

建築基準法が施行された時点、または都市計画区域に編入された時点で既に存在していた道路です。

幅員4メートル以上で、1号道路に該当しないものが対象です。

4. 42条1項4号道路(事業計画道路)

法律に基づいて新設または変更の事業計画がある道路で、2年以内に事業が執行される予定のものです。

特定行政庁が指定することで、建築基準法上の道路として認められます。

5. 42条1項5号道路(位置指定道路)

民間開発などで造成された私道で、特定行政庁が「位置指定」を行ったものです。

幅員4メートル以上が必要で、建築基準法の基準に適合していることが条件です。

6. 42条2項道路(みなし道路)

幅員が4メートル未満でも、既に道路として使用されており、道路に沿って建築物が建ち並んでいる場合に、特定行政庁が「みなし道路」として指定することで建築が可能になります。

これらの道路種別は、土地の建築可否を判断するうえで非常に重要です。

特に、開発地や私道に面した土地では、位置指定やみなし道路の扱いがポイントになります。

土地購入前には、必ず役所や建築主事のいる窓口で、対象の道路が建築基準法上の道路に該当するかどうかを確認しましょう。

この章のまとめ

以上、6種類の道路を整理しますと、以下のとおりとなります。

| 種類 | 道路種別 | 説明 |

| 42条1項1号 | 道路法の道路 | ・幅員4m以上の道路 ・国道、都道府県道、市町村道 |

| 42条1項2号 | 法令に基づいて築造した道路 | ・幅員4m以上の道路 ・都市計画道路や区画整理による道路、開発道路等 |

| 42条1項3号 | 建築基準法施行時、または都市計画区域編入時に存在した道路 | ・幅員4m以上の道路 ・42条1項1号の道路は含まない |

| 42条1項4号 | 法律によって新設、変更の事業計画がある道路 | ・幅員4m以上の道路 ・2年以内にその事業の執行が予定されている、特定行政庁が指定している |

| 42条1項5号 | 位置指定道路 | ・幅員4m以上の道路 ・建築基準法令等で定める基準に適合する道路、特定行政庁が指定している |

| 42条2項 | みなし道路 | ・幅員4m未満の道路 ・既に道路として使用され、道路に沿って建築物が建ち並んでいる、特定行政庁が指定している |

接道義務とは?建築可能な土地の条件

土地に建物を建てるためには、単に広さや形状が整っていれば良いというわけではありません。

建築基準法では、敷地が一定の条件を満たしていない限り、建築行為そのものが認められない場合があります。

その中でも特に重要なのが「接道義務」です。

接道義務とは

接道義務とは、建築基準法第43条に定められた規定で、建築物の敷地は「幅員4メートル以上の道路に2メートル以上接していなければならない」とされています。

これは、建物の安全性や避難経路、消防活動の確保など、都市の安全で快適な環境を維持するために設けられたルールです。

この接道義務を満たしていない土地、つまり建築基準法上の道路に2メートル以上接していない土地は、原則として建物を建てることができません。

こうした土地は「無道路地」と呼ばれ、建築不可のリスクを抱えています。

見た目には道路に面しているように見えても、法的に「道路」と認められていなければ、接道義務を満たしていないと判断されるため注意が必要です。

また、接道義務の「2メートル以上接している」という条件は、敷地の一部が道路に接していれば良いというわけではなく、建築物の出入り口が道路に面していることが前提となります。

さらに、道路の幅員が4メートル以上であることも重要です。幅員が4メートル未満の道路に接している場合は、原則として建築不可ですが、特定行政庁が「みなし道路」として指定した場合には例外的に建築が認められることもあります。

この章のまとめ

このように、接道義務は土地の利用価値を大きく左右する要素です。

不動産購入時には、必ず接道状況を確認し、建築基準法上の道路に2メートル以上接しているかどうかをチェックすることが重要です。

特に再建築や建て替えを検討している場合は、現状の接道状況だけでなく、将来的な道路整備計画や行政の方針も確認しておくと安心です。

無道路地でも建築できる?例外制度の紹介

建築基準法では、原則として建築物の敷地が幅員4メートル以上の道路に2メートル以上接していなければ、建物を建てることはできません。

つまり、建築基準法上の道路に接していない「無道路地」は、建築不可の土地とされます。

しかし、すべての無道路地が完全に利用できないわけではありません。

自治体によっては、一定の条件を満たすことで建築が可能となる「例外制度」が設けられている場合があります。

東京都足立区の例

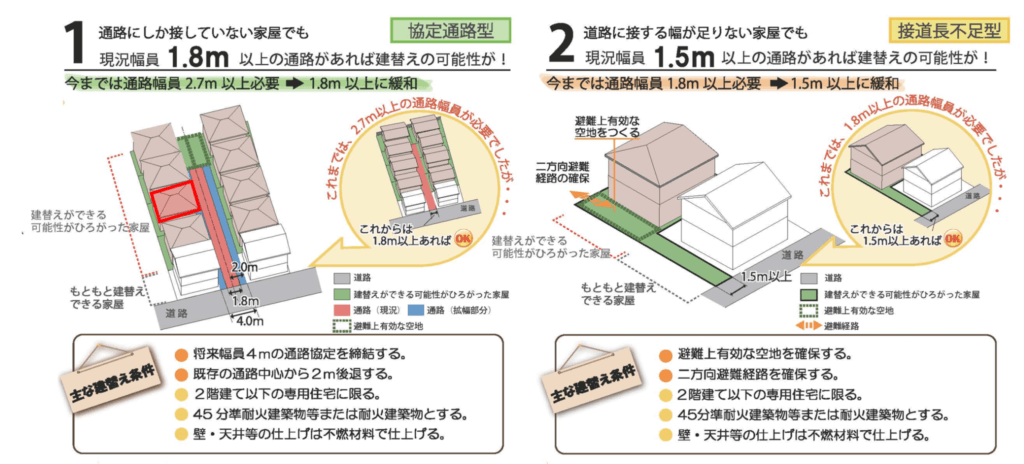

例として、東京都足立区の「協定通路型」制度をとりあげます。

この制度では、建築基準法の道路に接していない土地であっても、将来的に幅員4メートルの通路を確保することを前提に、建築が認められるケースがあります。

具体的には、現況幅員が1.8メートルの通路にしか接していない土地でも、その通路に面する複数の土地所有者が協定を結び、通路の拡幅や整備を行うことで、建築が可能となるのです。

このような協定通路は、建築基準法上の「道路」とは異なり、現時点では法的な道路として認められていないものの、将来的な整備計画や合意形成によって、建築の条件を満たすことができると判断される場合があります。

もちろん、協定通路の締結には関係者全員の合意が必要であり、行政との協議も不可欠です。

また、足立区以外にも、同様の制度を設けている自治体は存在します。名称や運用方法は異なる場合がありますが、無道路地に対する柔軟な対応が可能な地域もあるため、土地購入を検討しているエリアの自治体に問い合わせてみることをおすすめします。

建築基準法43条但し書き

さらに、建築基準法第43条には「但し書き制度」と呼ばれる例外規定もあります。

これは、特定行政庁が認めた場合に限り、接道義務を満たしていない土地でも建築を許可する制度です。

ただし、こちらは個別審査が必要であり、建築物の用途や周辺環境、安全性などが厳しくチェックされるため、誰でも利用できるわけではありません。

この章のまとめ

このように、無道路地であっても、制度や条件を満たすことで建築が可能となるケースがあります。

土地の価値を見極めるためには、単に「道路に接していないからダメ」と判断するのではなく、自治体の制度や将来的な整備計画を調べ、専門家に相談することが重要です。

購入時の注意点と確認事項

無道路地は、建築基準法上の道路に接していないため、原則として建物を建てることができません。

こうした土地を購入してしまうと、「家が建てられない」、「再建築できない」といった重大な問題に直面する可能性があります。

したがって、購入前にその土地が建築可能かどうかを慎重に確認することが不可欠です。

重要事項説明書

まず確認すべきは、重要事項説明書の内容です。

不動産会社を通じて土地を購入する場合、宅地建物取引士による重要事項説明が義務付けられています。

この説明書には、接道状況や建築の可否についての記載があります。

特に「建築基準法上の道路に接していない」、「再建築不可」などの文言がある場合は、注意が必要です。

現地調査

次に、現地調査を行うことも重要です。

実際に土地を訪れ、周囲の道路の幅員や舗装状況、隣接する建物の配置などを確認しましょう。

見た目には道路に接しているように見えても、法的には「道路」と認められていないケースもあります。

例えば、私道や通路であっても、建築基準法上の道路に該当しない場合は接道義務を満たしていないことになります。

行政期間での確認

さらに、行政機関での確認も欠かせません。

都市計画区域かどうか、建築基準法上の道路かどうかは、区役所や市役所で確認できます。

ただし、建築基準法上の道路かどうかの判断は、建築主事が設置されている窓口でしかできない場合があります。

建築主事がいない自治体では、建設事務所や土木事務所などの専門機関に問い合わせる必要があります。

また、土地の将来的な利用可能性についても検討しましょう。

例えば、足立区のように協定通路制度を設けている自治体では、将来的に通路を整備することで建築が可能になる場合があります。

こうした制度の有無や適用条件については、自治体のホームページや窓口で確認することができます。

専門家への相談

最後に、無道路地の購入を検討する際は、不動産鑑定士や建築士などの専門家に相談することをおすすめします。

法的な制限や制度の適用可能性、土地の価値評価など、専門的な視点からアドバイスを受けることで、リスクを最小限に抑えることができます。

この章のまとめ

無道路地は建築基準法上の道路に接していないため、原則として建物を建てられず、購入後に「家が建てられない」、「再建築不可」といった重大な問題に直面する可能性があります。

購入時には、重要事項説明書で接道状況や建築可否を確認し、現地調査で道路幅員や法的認定をチェックすることが重要です。

さらに、都市計画区域や道路認定の有無を行政機関で確認し、将来的な制度(例:協定通路制度)の適用可能性も検討しましょう。

最後に、不動産鑑定士や建築士など専門家に相談し、法的リスクや土地価値を総合的に判断することが安全な取引につながります。

無道路地の活用方法と将来性

無道路地は、建築基準法上の道路に接していないため、原則として建物を建てることができない土地です。

しかし、こうした土地が必ずしも「使えない」、「価値がない」とは限りません。

条件や制度をうまく活用することで、無道路地にも将来的な可能性が見えてくることがあります。

隣地との一体利用

まず考えられるのが、隣地との一体利用です。

無道路地が隣接する土地と一体的に利用できる場合、隣地が建築基準法上の道路に接していれば、全体として接道義務を満たすことが可能になります。

例えば、隣地と合わせて1つの敷地として建築計画を立てることで、無道路地単独では建築不可だった土地が活用できるようになるのです。

協定通路型の活用

次に、協定通路制度の活用です。

足立区をはじめとする一部自治体では、現況幅員が4メートル未満の通路でも、将来的に幅員4メートルの通路として整備することを前提に、建築を認める制度があります。

この制度では、通路に面する複数の土地所有者が協定を結び、通路の拡幅や整備を行うことで、建築基準法の接道義務を満たすことが可能になります。

協定通路の締結には関係者の合意が必要ですが、地域全体の合意形成が進めば、無道路地の活用が現実的になります。

建築基準法第43条但し書き

さらに、建築基準法第43条但し書き制度の活用も検討できます。

これは、特定行政庁が個別に許可を出すことで、接道義務を満たしていない土地でも建築を認める制度です。

ただし、審査は厳しく、建物の用途や周辺環境、安全性などが総合的に判断されます。

誰でも利用できる制度ではありませんが、条件を満たせば無道路地でも建築が可能になるケースがあります。

将来的な可能性

また、無道路地は建築不可であることから、一般的な市場では価格が低く評価される傾向があります。

しかし、将来的に隣地と一体利用できる可能性がある場合や、通路整備によって建築可能になる見込みがある場合には、投資的な視点での購入も検討に値します。

特に都市部では、土地の細分化や再開発が進む中で、無道路地が再評価されるケースもあります。

この章のまとめ

このように、無道路地は一見すると制約の多い土地ですが、制度や周辺状況を踏まえて柔軟に対応することで、活用の道が開ける可能性があります。

購入前には、自治体の制度や隣地の状況、将来的な整備計画などを十分に調査し、専門家の意見も参考にしながら判断することが重要です。

まとめ:無道路地でも諦めないために

不動産購入において、「無道路地」は一見すると避けるべき土地のように思われがちです。

建築基準法上の道路に接していないため、原則として建物を建てることができず、利用価値が低いと判断されることも少なくありません。

しかし、無道路地だからといって、すぐに諦める必要はありません。制度や条件を正しく理解し、適切な調査と対応を行うことで、活用の可能性が見えてくることがあります。

建築基準法の道路の定義

まず重要なのは、建築基準法における「道路」の定義を正しく理解することです。

見た目が道路であっても、法的に「道路」と認められていなければ、接道義務を満たすことはできません。

建築基準法第42条に定められた道路種別を把握し、対象の土地がどの道路に接しているかを確認することが、建築可否の判断に直結します。

接道義務の内容

次に、接道義務の内容を理解することも不可欠です。

敷地が幅員4メートル以上の道路に2メートル以上接していなければ、原則として建築は認められません。

この条件を満たしていない土地は「無道路地」となり、建築不可となりますが、自治体によっては例外制度が設けられている場合があります。

協定通路、43条但し書き

足立区の「協定通路型」制度のように、現況幅員が4メートル未満の通路でも、将来的な整備を前提に建築が認められるケースもあります。

また、建築基準法第43条の但し書き制度を活用すれば、特定行政庁の許可を得て建築が可能になる場合もあります。

これらの制度は、無道路地の活用において非常に有効な手段となります。

隣地との一体活用

さらに、隣地との一体利用や通路整備による接道確保など、工夫次第で無道路地の価値を高めることも可能です。

特に都市部では、土地の細分化や再開発が進む中で、無道路地が再評価されるケースもあります。

投資的な視点から見ても、将来的な可能性を秘めた土地と言えるでしょう。

最後に

最後に、不動産購入を検討する際には、必ず専門家に相談することをおすすめします。

不動産鑑定士や建築士、行政窓口などの専門的な知見を活用することで、リスクを回避し、安心して土地を選ぶことができます。

無道路地は確かに制約の多い土地ですが、制度と知識を味方につければ、活用の道は開けます。土地選びで後悔しないためにも、ぜひ本記事の内容を参考に、慎重かつ前向きな判断をしていただければと思います。

他に、不動産購入についてのお悩みがありましたら、下記ブログも参考にして下さい。